【防災・減災科学最前線 】自立分散型システムを活用したフェーズフリーな地域づくり~能登半島地震を踏まえて~

- 勇起 床桜

- 2025年2月22日

- 読了時間: 11分

更新日:2025年3月16日

2024年8月6日~7日、第1回 UMABA SDGs ACADEMY 2024 (雲海塾2024)がウマバスクールコテージにて開催されました。今回の雲海塾2024では、徳島文理大学生、香川大学生、行政職員、企業団体社員など合わせて約20名の方々が受講者として参加しました。

自立分散型システムを活用したフェーズフリーな地域づくり

8月6日(火)

(香川大学地域強靱化研究センター准教授 磯打千雅子 氏 )

講演内容 減災科学最前線 (香川大学地域強靱化研究センター長 金田義行 氏)

再エネ活用ドローン物資搬送システム(徳島大学大学院准教授 三輪昌史 氏)

フェーズフリーな地域づくり (徳島県政策監 谷本悦久 氏)

ウマバプロジェクト会議(脱炭素✕人流創出✕防災減災)

交流会

護摩焚き体験

講演

講演内容

持続可能な地域づくり((一社)三好みらい創造推進協議会代表理事 丸浦世造 氏)

オフグリッド集落モデルプロジェクト ((株)長大執行役員 宗広裕司 氏)

小規模分散型水循環システム (WOTA(株)代表取締役 前田瑶介 氏)

【第1部】ボードゲーム「危機管理ゲーム」を体験

香川大学の方々のサポートのもと、雲海塾の受講者の皆さんと「危機管理ゲーム」を体験しました。

この危機管理ゲームは香川大学の学生が開発したゲームで、災害への備えに役立つ知恵を得ることや防災の大切さについて学ぶことができるボードゲームです。「ポロン」といったゲーム上の通貨を使ってゲームは進められ、最後にポロンを多く持っている人が勝ちます。

ゲームを体験してみると引いたカードの指示に従い、防災クイズに正解するなどしてポロンを得ることができ、カードを引くわくわくや楽しさを感じられるような場面がありました。また、普段から防災として考えなければならないようなことを考えて実行に移すことを体験することができるゲームでもありました。実生活を想定しながら体験できることがこのゲームの面白いところでもあると思います。

ゲームの参加者からは、「災害のリスクを考えて生活することが重要であると体感した」、「災害が起こりやすい場所であったとしても対策することでリスクを回避することができると知った」、「安全な土地に暮らすことだけでなく災害に備える心がけが1番の防災だと思った」などといった意見がありました。

このゲームはどの年代でも楽しみながら防災について学ぶことができるように工夫されて作られています。ゲームを体験することで、防災の重要性について改めて考えることや多くの人が意識を持つきっかけづくりにもつながると思います。災害に備えることで被害は少しでも抑えることはできます。幅広い年代が防災に対する意識を持ち、事前に備える行動を起こすことが大切です。

【第2部 講演】減災科学最前線(香川大学地域強靱化研究センター長 金田義行 氏)

今回の雲海塾では1月1日に起こった能登半島地震をえて防災・減災を中心に行政、企業などさまざまな方々のお話を聴くことができました。8月6日の講演では被害推定のシュミレーション、再エネの活用をしたドローン物資運搬システムなどの最先端の防災・減災や、フェーズフリーな地域づくりについてのお話を聴きました。

香川大学地域強靱化研究センター長の金田さんからは減災科学の最前線について、南海トラフ地震のような大規模災害が起こったときに四国内で優先的に道路の啓開を行なう進出ルートの設定といった四国広域道路啓開計画「四国おうぎ(扇)作戦」や被害推定のシュミレーションなどのお話を聴くことができました。

これから先、南海トラフ地震や首都直下地震、その他の災害についても科学的な根拠はなく、いつくるかも分かりません。これまでの災害の教訓を活かして地域リスクを知っておくことや備えを強化しておくといったようにあらかじめ自分がやっておくべきことを理解し、行動にうつすことが大切だと感じました。

【第3部】ウマバプロジェクト会議への参加&交流会

ウマバプロジェクト会議ではウマバプロジェクトの取り組み経過についての確認や次世代型ソーラーシェアリングの現状と今後の展開についての話し合いが行なわれました。雲海塾受講者はこのウマバプロジェクト会議の傍聴をしました。

特に今回の会議では次世代型ソーラーシェアリングを中心に話し合いが進められていきました。次世代型ソーラーシェアリングでは、1日の発電・自家消費状況について、発電+自家消費のハイブリッド化における経済的なメリットについてや実際に小松菜やブルーベリーを植えて光合成促進LEDの補光による農作物の発育影響の確認など既にさまざまな実証実験が行なわれ、結果が出されています。

発電+自家消費のハイブリッド化における経済的なメリットについては発電電力の約30%を自家消費、発電電力をEVに活用することにより年間約120,000円のメリットがあるようです。また、今後の作付け品としてはサニーレタスやほうれん草などの野菜や菜の花、原木シイタケが実証予定となっています。

会議を傍聴し、次世代型ソーラーシェアリングがどんどんより良いものへと進化していっているのを感じることができました。この先どのように展開していくのかとても楽しみです。

今回初めて参加した徳島文理大学の3年生からは「ソーラーシェアリングを活用したスマート農業の構築など、地域活性化の先進的な取り組みの現場を見ることができ非常に勉強になった」、「DXを利用したスマートアグリの実証などこれからもさまざまな取り組みが予定されており、ここウマバを中心に地域活性化が進んでいく活動にこれから自分が参加できることを嬉しく思った」といった意見がありました。

【ウマバ交流会】

交流会では、三好市で捕れた魚や徳島県の名産品の竹ちくわ、新鮮な野菜を使った揚げたての天ぷらなど、さまざまなものをいただきました。この交流会では雲海塾受講者だけでなくウマバプロジェクトメンバーも参加し、たくさんの方々と交流することができました。学生同士では話さないような話題についても話すことができ楽しかったです!

【第4部 ~2日目】 四国三十六不動霊場第五番札所護摩焚き体験

徳島県三好市池田町にある四国三十六不動霊場第五番札所の密厳寺にて護摩焚き体験をしました。

護摩焚きとはご本尊の前に壇を設けて供え物を捧げ、護摩木という薪をたいて祈る儀式のことです。参加者は護摩木に願い事を書き、般若心経やご真言を唱えるなどして修行をしまします。

そして、願いが書かれた護摩木をお護摩の炎の中に入れて願いが清浄な願いとして成就することを祈ります。今回の受講者も護摩焚きを初めて体験する人も多く、貴重な体験ができたと感じています。目の前で大きく燃え上がる炎はとても迫力がありました。

【第4部 講演】持続可能な地域づくり、オフグリッド集落モデルプロジェクト、小規模分散型水循環システムについて

8月7日の講演では、持続可能な地域づくり、オフグリッド集落モデルプロジェクト、小規模分散型水循環システムについてのお話を聴きました。

持続可能な地域づくり 一般社団法人三好みらい創造推進協議会 代表理事の丸浦さん

一般社団法人三好みらい創造推進協議会代表理事の丸浦さんからは、人の呼び込みから共創に注力した地域活性化策、持続可能な地域づくりについてお話を聴きました。

地域課題をさらけ出すことで企業に協力してもらう、魅力を感じてもらうことをさらにブラッシュアップさせて域外人材の呼び込みをするといったことなどから継続的な地域活性化へとつながっていくといったお話がありました。人と人とのつながり、よりそいの気持ちを持つことや統計上の人口ではなく関係人口を増やすことが地域の持続可能な活性化につながることであり重要なことであると学びました。

オフグリッド集落モデルプロジェクト 株式会社長大執行役員の宗広さん

オフグリッド集落モデルプロジェクトについては、株式会社長大 執行役員の宗広さんからお話を聴きました。株式会社長大は、能登半島地震の際に汚物の異臭や汚泥がほとんどでない自己完結型の循環式トイレであるAQトイレを設置した企業でもあります。 オフグリットとは、公共のインフラに依存せずに自給自足をしている状態のことです。災害が起きることで公共インフラに支障が生じるといった被害もあります。このような地域と連携したオフグリット化といった方法もあることは学びとなりました。

また、この講演では災害前のみではなく災害後の生活に対して着目したお話も聴くことができました。

小規模分散型水循環システム WOTA株式会社 代表取締役の前田さん

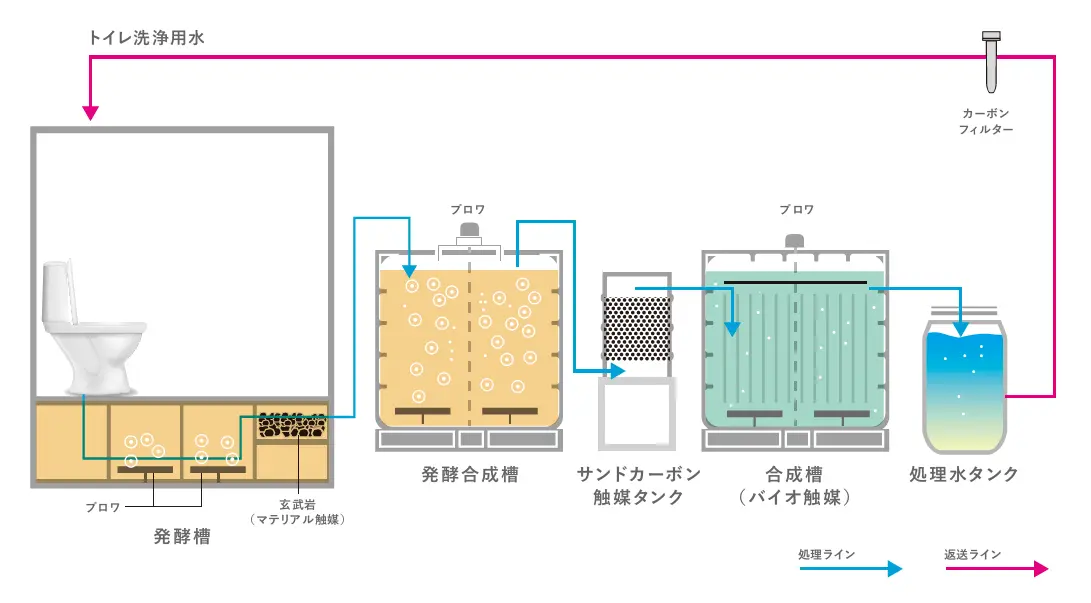

WOTA株式会社代表取締役の前田さんからは、災害の断水などの被害の応急的な水問題解決や断水しない水インフラ、小規模分散型水循環システムについてのお話を聴きました。

WOTA株式会社は能登半島地震の際には、避難所でも温かいシャワーや手洗いなどができるように小規模分散型水循環システムを提供し誰でもシステムを運用できるような自立支援を行っています。このようなシステムは災害時に清潔面だけでなく避難者の精神的な面でも支えになってくれるようなシステムだと感じました。綺麗な水をつくるだけではいけない、排水をいかにきれいにするかが重要な事でもあると学びました。

世界的にも水問題は大きな問題となってきています。講演のなかでお話ししてくださったようなシステムが一般的に知られるようになったり、運用されたりと当たり前のものになることが災害への対策や水問題解決へのより良い展開になっていくのではないかと思います。

フェーズフリー商品の提案

また今回、徳島文理大学の3生が人々の防災意識向上のためのフェーズフリー商品の提案の発表をしました。フェーズフリーとは身の回りにある物やサービスを日常時と非常時のどちらの状況でも役立つようにデザインしようといった考え方のことです。

発表内容としては、自分達で考えた100均の商品をベースにしたフェーズフリー商品の提案、そして今後の活動の展開として大学生を対象としたワークショップや100 均の商品で考えるフェーズフリー商品・サービスのビジネスコンテスト開催、フェーズフリー推進サークル(仮)の立ち上げの提案などについてでした。この発表に対し、開発目的や企画目的をぶらさないこと、まずはボランティアに参加したり被災者の方のお話を実際に聴くなどして有事の時の困っていることの現状を知る、現場を見ることが大切であるといったアドバイスをいただきました。

今回発表した徳島文理大学3 年生の考えや感想は以下の通りです。

今回フェーズフリーについて発表を行ったことでフェーズフリーの重要性やこれからの防災で必要になることを学ぶことができ、大きな学びとなりました。そして商品提案を通して感じたのは、「フェーズフリーは自分の身近に潜んでいる」ということです。

フェーズフリー商品を考える際、重要となったのは「平時の時の自分が何を使っているか」でした。防

災と聞くと災害時に使用することを想定して考えがちですが、フェーズフリーでは平時に使うことを前提として考えることで日常の生活がそのまま備えになり、無理なく防災に取り組むことができるのだと感じました。大規模災害が頻発する中、行政の対応だけでは全てを賄うことができなくなりつつあります。

こうした現状からも1 人1 人がいざという時に備える必要があります。フェーズフリーの「無理なく備えられる」という強みはこれからの私たちにとって非常に重要になると感じています。発表ではWOTA 株式会社の前田さんを始め企業の方にフィードバックをいただきました。これをもとに改善策を考え、ワークショップなど今後のゼミ活動に活かしていこうと思います。

今回の雲海塾では防災・減災について、たくさんの学びを得ました。3 年生の今後の活動もより良いものになっていくと思います!

※フェーズフリー商品とは、平常時にも使用できる商品でありながら、災害などの非常時にも役立つ機能や特徴を備えている商品のこと

全日程を終えての感想

今回の雲海塾では防災・減災についてさまざまなお話を聴くことができました。これまで、個人としての防災について学んだり考えたりすることはありましたが、行政や企業として取り組んでいる防災については知らないことも多くありお話を聴くことができたことは貴重な機会となりました。

多くの学びを得たとともに改めて防災・減災に対する意識をしっかりと持つこともでき、個人的な防災対策の見直しもしようと思いました。今後のゼミ活動としてもこの雲海塾での経験を活かして頑張っていきます!

徳島文理大学総合政策学部

作成責任者:4年 松田怜奈

作成者 :4年 廣田優月

3年 樫本由衣、村上大斗、上杉日南

コメント